こんにちは!ペンデル税理士法人 医業経営支援部の親泊です。

院長、日々の診療、本当にお疲れ様です。

患者と向き合う貴重なお時間の中で、正直、「電子帳簿保存法」なんていう小難しそうな言葉、

耳にはするけれど、一体何から手をつければ…?と、後回しにしてしまっていませんか。

ご安心ください!このコラムは、そんな超多忙な院長のために、

電子帳簿保存法の「知りたいことだけ」を、世界一わかりやすくお伝えするために作成されました。

「税理士に任せているから大丈夫」そうお考えの院長も、

基本のキを知っておくことで、よりスムーズな連携が可能になり、

何より「知らない」という漠然とした不安から解放されます。

もう、分厚い専門書を紐解く必要はありません。

コーヒー片手に、このコラムを読み進めていただくだけで、

電子帳簿保存法のポイントがスルスルと頭に入ってくるでしょう。

(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)

院長、電子帳簿保存法って結局何?~難しくない基本の「キ」~

院長、まずは肩の力を抜いてください。

電子帳簿保存法と聞くと、なんだかものすごく複雑なシステムを導入しなきゃいけないの?

と、不安に思われるかもしれません。でも、決してそんなことはありません。

ひと言でいえば、これまで紙で保存していた帳簿や書類を、

「電子データで保存してもいいですよ」という法律、それが電子帳簿保存法なんです。

むしろ、ペーパーレス化を進めて、クリニックのスペースを有効活用したり、

書類探しの手間を省いたりするチャンスとも言えるんですよ。

「え、でも、うちは会計ソフトも入れてないし、なんだか難しそう…」そう思われた院長、

いらっしゃいますよね?大丈夫です。

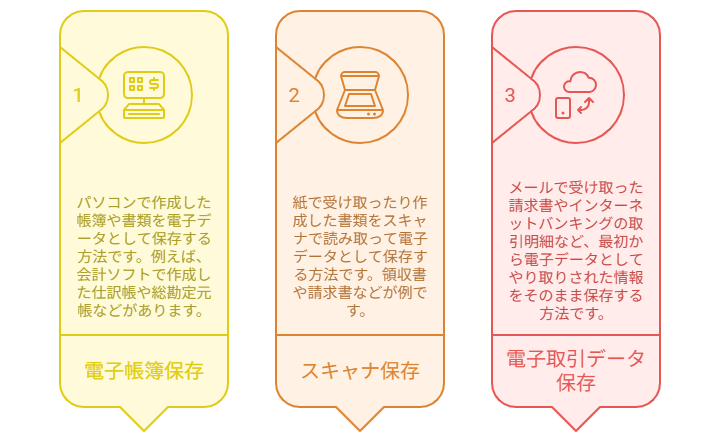

この法律、実は大きく分けて3つの保存区分があるんです。

- 電子帳簿等保存

パソコンなどで作成した帳簿や書類を、そのまま電子データで保存する方法です。例えば、会計ソフトで作成した仕訳帳や総勘定元帳などがこれにあたります。

- スキャナ保存

紙で受け取ったり作成したりした書類を、スキャナで読み取って電子データで保存する方法。領収書や請求書などが対象です。

- 電子取引データ保存

メールで受け取った請求書や、インターネットバンキングの取引明細など、最初から電子データでやり取りした情報をそのまま保存する方法。これが一番新しい、そして全ての事業者に関係してくるポイントです!

特に3番目の「電子取引データ保存」は、

令和6年1月からは全ての事業者で対応が必須になりました。

つまり、院長のクリニックでも、メールでPDFの請求書を受け取ったり、オンラインで

医療材料を購入したりすることがあれば、そのデータを適切に保存する必要がある、

ということです。

なんだか少しだけ、身近な話に感じてきませんか?

この章ではまず、「ああ、そういうことだったのね」と、

電子帳簿保存法の全体像をふんわりと掴んでいただければそれで十分です。

うちのクリニック、何をどう保存するの?~保存すべき書類をスッキリ整理!~

さて院長、電子帳簿保存法のイメージが少し具体的になってきたところで、次に気になるのは

「では、うちのクリニックでは、具体的にどんな書類を、どうやって保存すればいいの?」と

いう点ですよね。

ご安心ください、ここもスッキリ整理していきましょう!

まず、保存しなければならない主な書類ですが、これは大きく分けて

「帳簿」と「書類」の二種類があります。

「帳簿」 といえば、クリニックの経営状態を把握するための基本となるものです。具体的には…

- 総勘定元帳

全ての取引を勘定科目ごとに記録したもの。経営の全体像が見えます。

- 仕訳帳

日々の取引を発生順に記録したもの。まさに日々の記録ですね。

- その他、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳などもこれに含まれます。

これらは、もし会計ソフトなどを使わずに手書きや表計算ソフトで作成している場合は、

原則として紙での保存が認められています。

ただし、最初から会計ソフトで電子的に作成している場合は、

そのまま電子データで保存するのが「電子帳簿等保存」にあたるわけです。

次に 「書類」 ですが、こちらはさらに「決算関係書類」と「取引関係書類」に分かれます。

- 決算関係書類

貸借対照表や損益計算書など、確定申告の際に作成する書類ですね。

- 取引関係書類

ここがポイントです!

医療材料の納品書や請求書、薬の仕入れに関する請求書、リース契約書、

従業員の給与明細の控え、そして経費の領収書など、

日々の取引で発生する多くの書類が該当します。

特にこの「取引関係書類」の中で、紙で受け取ったものをスキャナで読み取って保存するのが

「スキャナ保存」。

そして、メールの添付ファイル(PDFなど)で請求書を受け取ったり、

インターネット通販のサイトから領収書をダウンロードしたりした場合、

その電子データをそのまま保存するのが「電子取引データ保存」 となるのです。

「え、じゃあ紙でもらった領収書と、メールで来た請求書で保存方法が違うの?」

その通りなんです、院長!そこが少しややこしいポイントかもしれませんね。

ここで、院長がイメージしやすいように、保存義務のある主な資料を、

保存方法で分類すると、おおよそ以下のようになります。

(※これはあくまで一般的な例であり、個々の状況によって詳細は税理士にご確認ください。)

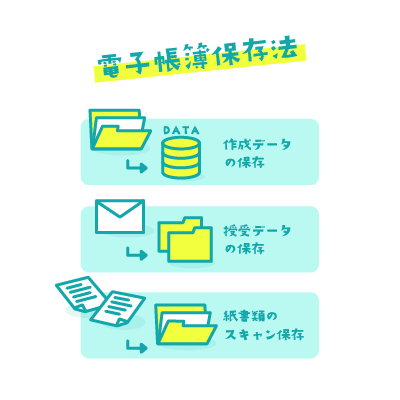

- 【電子帳簿等保存】(最初から電子データで作成しているもの)

- 会計ソフトで作成した仕訳帳、総勘定元帳など

- 会計ソフトで作成した仕訳帳、総勘定元帳など

- 【スキャナ保存】(紙で受領・作成したものをスキャンして保存)

- 紙の領収書、紙の請求書、紙の納品書など

- 紙の領収書、紙の請求書、紙の納品書など

- 【電子取引データ保存】(電子的に授受した取引情報)

- メールで受領したPDFの請求書・領収書

- Webサイトからダウンロードした領収書・請求書

- クラウドサービスを利用した請求書発行・受領システム上のデータ

- EDI取引(専用回線での電子データ交換)のデータ

いかがでしょう?少し整理できてきましたか?

特に「電子取引データ保存」については、全てのクリニックに関わってくる部分ですので、

次の章で具体的な保存方法を詳しく見ていきましょう。

スキャナ保存?電子データ保存?~具体的な保存方法と実例を見てみよう~

院長、ここまでで「何を」保存するのか、だいぶクリアになってきましたね。

ではいよいよ、「どうやって」保存するのか、具体的な方法を見ていきましょう。

特に気になるのは「スキャナ保存」と「電子取引データ保存」の2つだと思います。

ここでは誰でも取り組みやすいシンプルな方法に焦点を当ててお話ししますね。

まずは「スキャナ保存」から。

これは、紙で受け取った領収書や請求書を

スキャナで読み取って画像データとして保存する方法です。

「スキャナなんて持ってないよ…」という院長もご安心を。

最近ではスマートフォンのカメラでも、

一定の要件を満たせばスキャナとして認められるケースがあります。

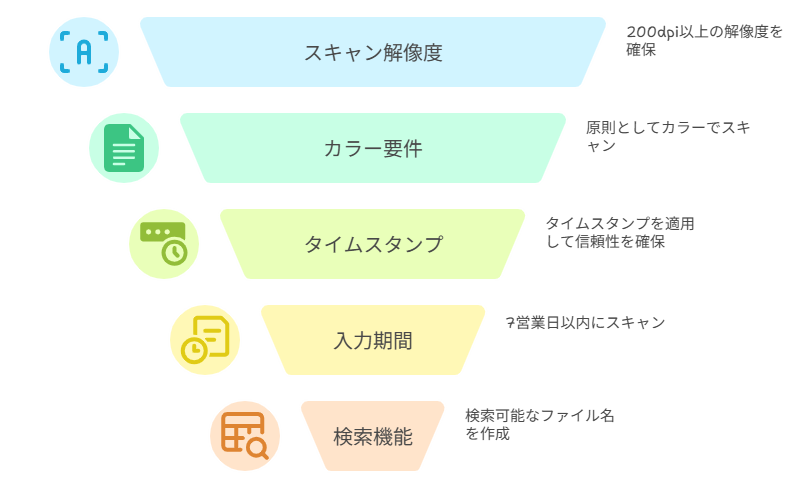

ただし、いくつか守らなければならないルールがあります。

- 解像度や色の情報

スキャンするときの解像度(200dpi以上)やカラー(原則カラー)などが

決められています。くっきりはっきり見えるように、ということです。

- タイムスタンプの付与

スキャンしたデータが、その時間に確かに存在していて、

後から改ざんされていないことを証明するために「タイムスタンプ」を付ける必要があります。

これが少し手間かもしれません。

- 入力期間の制限

書類を受け取ってからスキャンして保存するまでの期間に制限があります。

原則として、書類の受領等後または業務の処理に係る通常の期間を経過した後、

速やか(おおむね7営業日以内)に行う必要があります。

これがなかなかタイトです。

- 検索機能の確保

「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できるようにしておく必要があります。

ファイル名にこれらの情報を入れるなどの工夫が必要になります。

正直なところ、この「スキャナ保存」、

要件が細かくて、会計ソフトなしで完璧に運用するのは少しハードルが高いかもしれません。

顧問税理士に相談してみると良いでしょう。

「電子取引データ保存」はどうでしょう?

こちらは、メールで受け取ったPDFの請求書や、ウェブサイトからダウンロードした

領収書など、最初から電子データでやり取りした情報を、そのまま電子データの形で

保存する方法です。

こちらは紙に印刷して保存するのはNGです!

「じゃあ、どうすればいいの?」簡単です。

基本的には、受け取ったデータをそのままパソコンや外付けハードディスクなどに

保存すればOK。ただし、ここにもいくつかルールがあります。

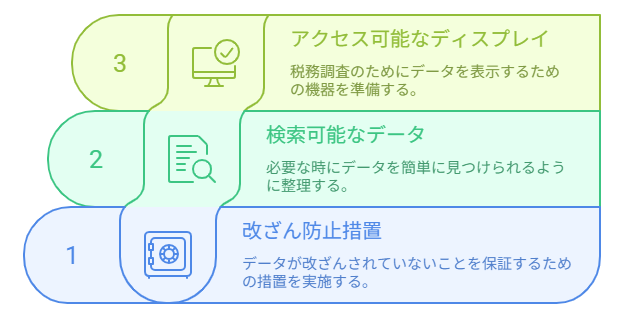

- 改ざん防止措置

データが改ざんされていないことを示す必要があります。

これには、タイムスタンプを付与する方法や、訂正削除の履歴が残るシステムを

利用する方法、あるいは「訂正削除に関する事務処理規程」を定めて運用するという

方法があります。規程を作成するのが一番手軽かもしれませんね。

- 「日付・金額・取引先」で検索できるようにする

スキャナ保存と同様に、必要な時にすぐデータを見つけられるようにしておく

必要があります。例えば、ファイル名を「20240530_株式会社〇〇商会_110000.pdf」の

ように統一したり、エクセルなどで索引簿を作成したりする方法が考えられます。

- ディスプレイやプリンタ等を備え付ける

保存した電子データを、税務調査などの際にすぐに見られるように、

モニターやプリンタを用意しておく必要があります。

これは普段お使いのもので大丈夫ですよ。

いかがですか?「電子取引データ保存」の方が、少し取り組みやすそうに感じませんか?

例えば、メールで請求書PDFが届いたら、専用のフォルダを作って、

ファイル名に「日付・取引先・金額」を入れて保存する。

これだけでも第一歩です。もし余裕があれば、そのリストをエクセルで作っておけば、

検索も楽になりますね。

ここだけは押さえて!~電子帳簿保存法の思わぬ落とし穴と対策~

だいぶ電子帳簿保存法に慣れてこられた頃でしょうか。

基本的な保存対象や保存方法はご理解いただけたかと思います。

しかし、どんな制度にも「え、そんなことまで?」というような、

思わぬ落とし穴があるもの。

この章では、院長がうっかり見落としてしまいがちな注意点と、対策についてお話しします。

まず、意外と見落としがちなのが、「電子取引」の範囲の広さです。

メールでPDFの請求書を受け取る、というのは分かりやすい例ですよね。

でも、例えば、インターネットバンキングの振込明細をウェブサイトから

ダウンロードした場合、これも立派な「電子取引」データなんです。

あるいは、AmazonなどのECサイトで購入した物品の領収書をサイトから

ダウンロードした場合も同様です。

ついつい印刷して紙で満足してしまいそうになりますが、

データそのものを保存する義務があるのです。

診療で使う医療材料だけでなく、事務用品の購入なども該当しますから、

範囲は想像以上に広いかもしれませんね。

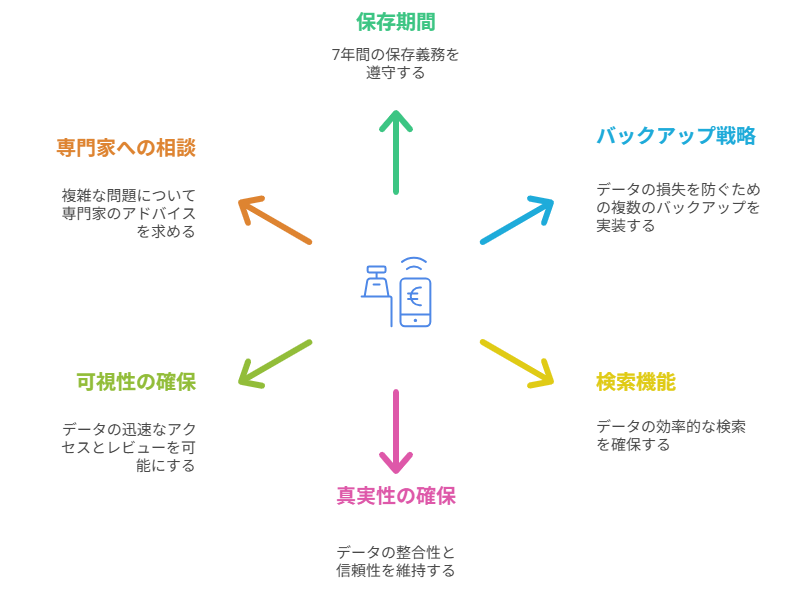

次に注意したいのが、保存期間です。

電子データで保存した場合も、紙の書類と同じように、

原則として7年間(場合によっては9年間や10年間)の保存義務があります。

途中でパソコンを買い替えた、なんていう時に、うっかり古いデータを消してしまわないように、

バックアップをしっかりとっておくことが非常に重要です。

外付けハードディスクやUSBメモリも良いですが、できれば複数の場所に保存するなど、

万全を期したいところ。

クラウドストレージを活用するのも一つの手ですが、その場合はセキュリティ対策も忘れずに。

そして、先ほども少し触れましたが、検索機能の確保も重要なポイントです。

ただデータを保存しておくだけではダメで、「取引年月日その他の日付」「取引金額」

「取引先」の3つの項目で検索できるようにしておく必要があります。

ファイル名にこれらの情報を含めるルールを院内で統一したり、

別途エクセルなどで索引簿を作成したりといった工夫が求められます。

「あの時のあの取引のデータはどこだっけ…」と慌てないためにも、

日頃からの整理整頓が肝心です。これは紙の書類整理と全く同じ考え方ですね!

さらに、「真実性の確保」と「可視性の確保」 という言葉も頭の片隅に置いておいてください。

「真実性の確保」とは、保存されたデータが改ざんされていないことを担保すること。

これにはタイムスタンプの付与や事務処理規程の整備などが該当します。

「可視性の確保」とは、保存されたデータを必要に応じて速やかに確認できるように

しておくこと

。ディスプレイやプリンタの備え付け、そして先ほどの検索機能の確保がこれにあたります。

なんだか難しそうに聞こえますが、要は「ちゃんとデータがあって、それが本物で、

すぐに見られるようにしておいてね」ということです。

最後に、これは落とし穴というより心構えですが、

「分からないことは専門家に相談する」 これに尽きます。

電子帳簿保存法は、法改正も頻繁に行われますし、解釈が難しい部分も正直あります。

クリニックの状況によって最適な対応方法も変わってきます。

少しでも不安に思ったら、抱え込まずに税理士などの専門家に遠慮なく質問してみましょう。

院長の疑問を解消!~電子帳簿保存法Q&Aコーナー~

さあ、いよいよ最終章です!

ここまでで電子帳簿保存法の基本から具体的な注意点まで、

かなりご理解が深まったのではないでしょうか。

この章は、院長が抱かれるかもしれない疑問にお答えするQ&Aコーナーです。

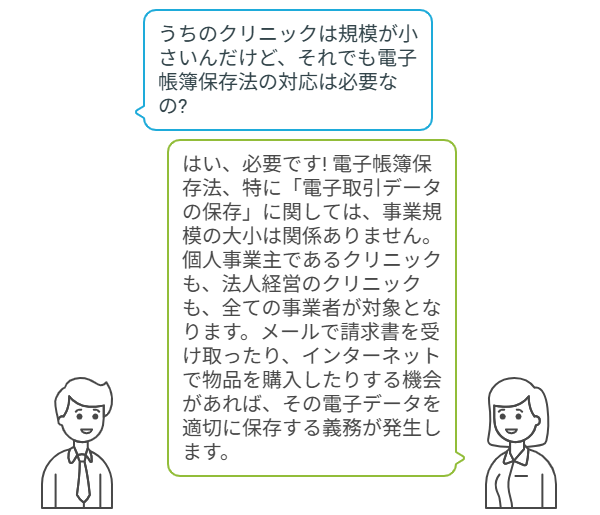

Q1. うちのクリニックは規模が小さいんだけど、それでも電子帳簿保存法の対応は必要なの?

A1. はい、必要です!

電子帳簿保存法、特に「電子取引データの保存」に関しては、事業規模の大小は関係ありません。

個人事業主であるクリニックも、法人経営のクリニックも、全ての事業者が対象となります。

メールで請求書を受け取ったり、インターネットで物品を購入したりする機会があれば、

その電子データを適切に保存する義務が発生します。

Q2. 会計ソフトは使ってないし、パソコンもそんなに得意じゃないんだけど、本当に大丈夫?

A2. 大丈夫です、ご安心ください!

このコラムでお伝えしてきたように、会計ソフトを導入しなくても

できることはたくさんあります。

例えば「電子取引データの保存」であれば、専用のフォルダを作って、

ファイル名を「日付・取引先・金額」といったルールで統一して保存する、

ということから始められます。

もしファイル名の工夫だけでは検索要件を満たすのが難しいと感じたら、

シンプルなExcelの索引簿を作成するのも良い方法です。

最初から100点満点を目指さなくても良いんです。

Q3. 紙でもらった領収書は、今まで通り紙で保存していてもいいの?

A3. はい、原則として問題ありません。

紙で受け取った書類をスキャナ保存する(電子データ化する)かどうかは、

あくまで任意です。ただし、スキャナ保存をする場合は、

解像度やタイムスタンプなどの要件を満たす必要があります。

無理に全てを電子化しようとせず、紙のものは紙で、電子データで受け取ったものは

電子データで、と分けて管理するのも一つの現実的な方法です。

大切なのは、法律で定められたルールを守ることです。

Q4. 保存した電子データは、税務調査の時にどうやって見せるの?

A4. パソコンの画面で直接提示したり、求めに応じてプリントアウトしたりします。

そのために、保存したデータがすぐに見られるように、ディスプレイやプリンタを

用意しておく必要があります。また、検索機能の確保も重要です。

「あのデータはどこだっけ?」と慌てないように、日頃から整理しておくことが大切ですね。

調査官からの質問にスムーズに答えられるよう、

どこに何があるかを院長(あるいは経理担当の方)が把握しておくことがポイントです。

Q5. 電子帳簿保存法に対応しないと、何か罰則があるの?

A5. はい、罰則が科される可能性があります。

例えば、青色申告の承認が取り消されたり、追徴課税や加算税が課されたりする

リスクがあります。特に「電子取引データの保存」については、

令和6年1月から宥恕措置(ゆうじょそち:大目に見てもらえる期間)が終了し、

本格的に対応が求められています。

「知らなかった」では済まされないケースも出てくるかもしれませんので、早めの対応が肝心です。

いかがでしたでしょうか?少しでも院長の疑問解消のお役に立てたなら幸いです。

もし、ここにない疑問や、もっと具体的なクリニックの状況に合わせたアドバイスが

必要でしたら、ぜひ専門家にご相談ください。

おわりに

この長いコラムを最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!

「電子帳簿保存法」という、ともすれば敬遠しがちなテーマでしたが、

少しでも「なるほど、そういうことだったのか!」と、ご理解を深めていただけたなら、

これほど嬉しいことはございません。

日々の診療でお忙しい中、新たな知識を吸収しようとされる

院長のその前向きな姿勢、本当に素晴らしいです。

このコラムでお伝えしたことは、決して難しいことばかりではなかったはず。

むしろ、ちょっとした工夫と習慣で、未来の安心が手に入る、

そんな風に感じていただけたのではないでしょうか。

さあ、院長、あとは最初の一歩を踏み出すだけです!

まずはメールで届いた請求書を、日付と取引先名を入れたフォルダに保存してみる。

そんな小さなことからで構いません。

もし「うちのクリニックの場合は具体的にどうすれば?」「やっぱり専門家にも

一度相談して、万全を期したい」そうお感じになりましたら、どうぞご遠慮なく、

ペンデル税理士法人までお声がけください。

経験豊富な専門家が、院長お一人おひとりの状況に寄り添い、最適なサポートをご提供いたします。

ペンデル税理士法人 医業経営支援部では、

医療機関の会計・税務・経営相談の他、開業・承継・医療法人申請・レセプトチェック指導に

特化したサービスを提供しております。

お困りのことがございましたら、どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

院長からのご連絡を、心よりお待ちしております!

(ペンデルへのお問い合せ はこちらから)