こんにちは!ペンデル税理士法人 医業経営支援部の親泊です。

日々の診療、誠にお疲れ様です。地域医療の最前線でご尽力される先生方に、

心より敬意を表します。

さて、先生のクリニックでは、人事や労務のことは、信頼する配偶者にお任せ…という

ケースも多いのではないでしょうか?

それは素晴らしい連携プレーですが、

最近、耳慣れない「無期転換ルール」なんて言葉を聞いて、

少しドキッとされたことはありませんか?

「長年働いてくれているパートから、『無期契約にしてほしい』と言われたんだけど、

一体どうすれば…?」そんなお悩み、抱えていらっしゃいませんか?

ご安心ください! このコラムを読めば、そのモヤモヤは、たちまちスッキリ解消!

難解に見える法律も、驚くほど分かりやすくお伝えします。

さあ、クリニックと大切な職員を守るための、必須知識を一緒に学びましょう!

(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)

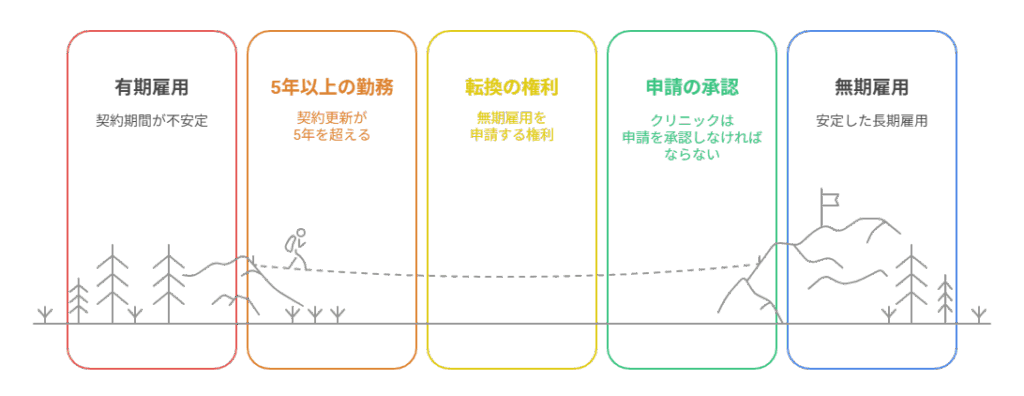

そもそも「無期転換ルール」とは、何のこと?

「無期転換ルール」…なんだか、難しそうに聞こえますね。

でも、先生、心配はいりません。これは、「同じ職場で長く働いてくれている

パートや契約社員の雇用を、もっと安定させましょう」という、

国が決めたルールなのです。

具体的には、こうです。

同じクリニック(使用者)で、パート契約や有期契約を何度も更新して、

トータルの契約期間が5年を超えたとします。そうすると、

その職員には「私を期間の定めのない契約(無期労働契約)にしてください!」と

申し込む権利(無期転換申込権)が発生するのです。

そして、ここが一番のポイントですが、職員からこの申込みがあった場合、

クリニック側は、原則として断ることができません。

まさに、自動的に「無期労働契約」が成立してしまう、というわけです。

「えっ!じゃあ、うちのクリニックも対象になるの?」そう思われた先生、

その可能性は十分にあります。

平成25(2013)年4月1日以降に始まった契約が対象なので、

もうすでに多くのクリニックで、この権利を持っている職員がいらっしゃるはずです。

まずは、「そういうルールがあるんだ」ということを、

しっかりと認識することが、第一歩となります。

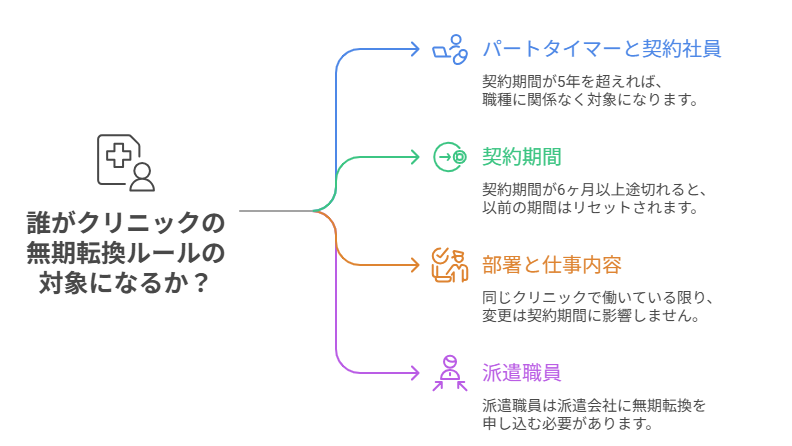

うちのクリニックでは、誰が対象になるの?

「5年を超えたら…ということは、あのパートも、この契約社員も対象になるの?」

院長の頭の中に、職員たちの顔が浮かんでいるかもしれません。

この無期転換ルール、実は、かなり広い範囲の職員が対象になります。

まず、「パートタイマー」や「アルバイト」、「契約社員」といった呼び方は関係ありません。

契約期間に定めのある「有期労働契約」を結んでいれば、

誰もが対象になる可能性があります。

看護師、受付・医療事務、清掃の方…職種も問いません。

「うちは、一度退職して、また戻ってきてもらった人もいるんだけど…」というケースも

あります。この場合、「クーリング」という考え方が重要になります。

簡単に言うと、契約がない期間(無契約期間)が一定以上(6ヶ月以上 等)続けば、

それ以前の期間はリセットされる、というものです。

しかし、無契約期間が短い場合は、以前の期間も通算されるので注意が必要です。

また、「部署が変わったり、仕事内容が変わったりした場合はどうなの?」という

疑問もあるかもしれません。

これも、同じクリニック(同一の使用者)で働いている限り、契約期間は通算されます。

つまり、先生が思っている以上に、

多くの職員が無期転換申込権を持っている可能性があるのです。

まずは、職員一人ひとりの契約状況を、奥様と一緒に確認してみることが大切ですね。

もし、派遣をお願いしている場合は、その派遣職員は派遣会社に対して無期転換を

申し込むことになります。

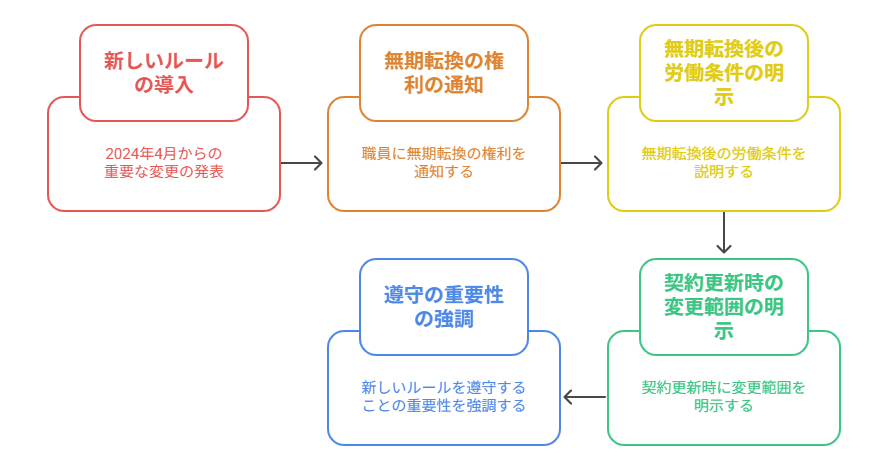

要注意!2024年4月からの新しいルール

さて、先生。実は、この無期転換ルールに関して、

2024年4月から、さらに重要な変更がありました。

これは、知らなかったでは済まされない、大切なポイントです。

特に、労働契約を結んだり、更新したりするときの「労働条件の明示」について、

新しいルールが加わったのです。

まず、無期転換申込権が発生する職員と契約を更新する際には、

「あなたは無期転換を申し込むことができますよ(無期転換申込機会)」ということを、

書面でハッキリと伝えなければならなくなりました。

さらに、「もし無期転換した場合、労働条件(お給料や勤務時間など)はこうなりますよ」

ということも、併せて明示する必要があります。

「ええっ!そんなことまで説明しなきゃいけないの?」と驚かれたかもしれません。

そうなんです。これは、職員が安心して無期転換を申し込めるように、

そして、後のトラブルを防ぐために、国が定めた新しい義務なのです。

さらに、これまでは雇入れ時のみだった「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が、

すべての労働契約の締結と、有期契約の更新のタイミングで必要になりました。

つまり、「将来的に、別の業務をお願いする可能性はありますか?」

「転勤の可能性はありますか?」といったことを、契約のたびに

明確にしなければならない、ということです。

これらの新しいルールは、クリニックを守るためにも非常に重要です。

うっかり忘れてしまうと、後で大きなトラブルになりかねません。

奥様任せにせず、先生ご自身も、この変更点をしっかりと理解しておくことが肝心です。

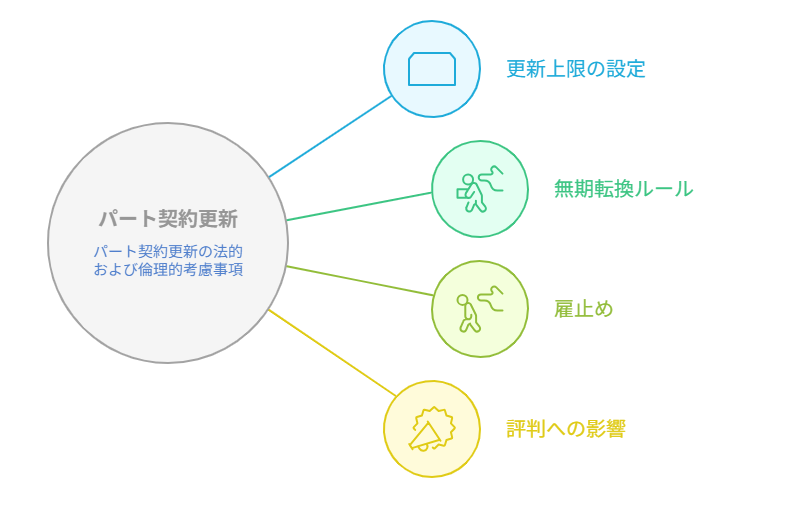

「ずっとパートで…」はもう無理?更新上限の注意点

「できれば、これからもパート契約のままでお願いしたいんだけど…」院長の中には、

そうお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

そのために、「契約更新は、あと1回までね」といった「更新上限」を設けることは

できるのでしょうか?

結論から言うと、職員との合意があれば、更新上限を設けること自体は可能です。

しかし、ここには非常に大きな注意点があります。

まず、無期転換ルールの適用を避けるためだけに、一方的に更新上限を設けることは、

法の趣旨に反しており、望ましくありません。

もし、後から上限を設けたり、短くしたりする場合は、

その理由を職員に、きちんと説明する義務があります。

そして、最も重要なのは、たとえ更新上限を設けて、その期限が来たとしても、

必ずしも「雇止め(契約を終了させること)」が認められるわけではないということです。

これまでの契約更新の状況や、職員の「これからも働けるだろう」という

期待などによっては、「雇止めは無効」と判断されるケース(雇止め法理)があります。

特に、無期転換申込権が発生する直前に雇止めをするようなケースは、

トラブルになる可能性が高く、裁判になれば無効と判断されるリスクもあります。

つまり、「更新上限を設定したから安心」というわけではないのです。

職員の雇用を守るという視点と、クリニックの将来を見据えた視点、その両方から、

慎重に判断する必要があります。

安易な雇止めは、クリニックの評判を落とすことにも繋がりかねません。

ここは、専門家である社労士に相談するのが賢明でしょう。

院長先生のギモンを解消!無期転換Q&A

ここまで読んで、先生の頭の中には、きっと色々な疑問が渦巻いていることでしょう。

「結局、どうすればいいの?」そんな声にお応えして、

よくある質問をQ&A形式でまとめてみました!

Q1. 無期転換したら、正社員にしなきゃいけないの?給料も上げないとダメ?

A1. 必ずしも「正社員」にする必要はありません。

無期転換は、あくまで「契約期間の定めがなくなる」というルールです。

勤務時間や日数、仕事内容、そしてお給料などの労働条件は、特別な定めがなければ、

直前の有期契約の時と同じになります。

もちろん、無期転換を機に、役割や責任を変えて、正社員に近い待遇にすることも可能です。

大切なのは、就業規則などで、無期転換後の労働条件をあらかじめ明確にしておくことです。

Q2. 無期転換を申し込まれたら、絶対に断れないの?

A2. はい、原則として断ることはできません。

職員が法律上の要件(通算5年超えなど)を満たして申込みをした時点で、

無期労働契約が成立したとみなされます。

もし、「無期転換は困るから」という理由で雇止めや解雇をしようとすると、

それは無効と判断される可能性が非常に高いです。

Q3. 60歳で定年退職した人を、その後パートで雇っている場合はどうなるの?

A3. 定年後に再雇用された方も、原則として無期転換ルールの対象になります。

通算5年を超えれば、無期転換申込権が発生します。

ただし、一定の計画を立てて都道府県労働局長の認定を受ければ、

定年後の再雇用期間については、無期転換申込権が発生しないようにする

「特例(有期特措法に基づく第二種計画認定申請)」もあります。

Q4. 無期転換したら、もう解雇できないの?

A4. いいえ、そんなことはありません。

無期になったからといって、絶対に解雇できないわけではありません。

ただし、解雇するには、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が

必要になります。

これは、有期契約の雇止めよりも厳しい基準であり、安易な解雇は認められません。

定年を設けることは可能ですが、これも就業規則などで適切に定めておく必要があります。

いかがでしょうか? 少しはスッキリしましたか?

もし、まだ不安な点や、「うちの場合はどうなの?」という具体的な疑問があれば、

迷わず専門家にご相談ください!

おわりに

長い時間、このコラムにお付き合いいただき、心から感謝申し上げます。

難しく感じられたかもしれない「無期転換ルール」ですが、

その本質は、クリニックと職員が、これからも良い関係を築いていくための基本ルールです。

人事労務は、時にデリケートで、難しい判断を迫られることもあります。

しかし、ルールを正しく理解し、誠実に対応すれば、それは必ず職員の信頼と安心に繋がり、

ひいてはクリニックの発展の礎となるはずです。

今日、先生が一歩を踏み出したことで、クリニックの未来は、より明るく、

希望に満ちたものになったと確信しております。

「でも、やっぱり自分たちだけでは不安…」「就業規則の見直しや、具体的な手続きは

どうすれば?」そう感じられたなら、ぜひ、私たちペンデル税理士法人にご相談ください!

グループ内に、クリニック経営を知り尽くした税理士だけでなく、

人事労務のプロフェッショナルである社会保険労務士法人もございます。

無期転換ルールへの対応はもちろん、

労務トラブルの予防、就業規則の作成・変更、助成金の活用まで、

ワンストップで先生のクリニックを力強くサポートいたします。

大切なクリニックを、次のステージへと導くお手伝いを、ぜひ私たちにお任せください。

お電話一本、メール一通で、先生の悩みは軽くなります。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。ご連絡を、心よりお待ちしております!

(ペンデルへのお問い合せ はこちらから)