こんにちは!ペンデル税理士法人 医業経営支援部の親泊です。

先生、毎日お疲れ様です!

白衣を脱ぎ、ホッと一息つく間もなく、開業準備に奔走されているのではないでしょうか?

新しいクリニックへの期待と、初めての経験に対する不安が入り混じった、

そんなお気持ち、痛いほどよく分かります。

特に、会計用語…なんだか難しそうで、ついつい後回しにしてしまっていませんか?

でも、ご安心ください!

今回は、開業準備を進める上で避けて通れない、

でもちょっぴり分かりにくい「開業費」について、

開業準備中の先生に向けて、分かりやすく、面白く、そして絶対に役立つ情報をお届けします!

「開業費を経費にするとお得って聞いたけど、イマイチよく分からない…」

「いつ頃までに使ったお金が開業費になるの?」

「一体どれくらいの費用がかかるものなの?」 そんな疑問を抱えている先生、

まさにこのコラムは、先生のためのコラムです!

難しい専門用語は極力使わず、開業費のあれこれを徹底解説。

読めばきっと、「なんだ、そんなことだったのか!」と

霧が晴れるようにスッキリすること間違いなし。

さらに、ただ知識を伝えるだけでなく、忙しい先生でも無理なく、

そして税理士法人との連携をスムーズにするための経理の考え方や節税のヒントまで、

こっそりお教えします。 どうぞお楽しみに!

(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)

開業準備の第一歩!「開業費」って一体なに?

さて、いよいよ本題に入りましょう。

「開業費」という言葉、何となく聞いたことはあっても、「具体的に何が含まれるの?」と

聞かれると、ちょっと言葉に詰まってしまう先生もいらっしゃるのではないでしょうか。

ご安心ください。私も昔、初めてこの言葉を聞いたときは、

頭の中にハテナマークが飛び交っていましたから!

簡単に言うと、開業費とは、

先生がクリニックを開業するために、開業準備期間中に特別にかかった費用のことを指します。

日々の診療とは別に、開業という新たなスタートを切るために、

文字通り「特別に」支出したお金、とイメージしていただければ分かりやすいかと思います。

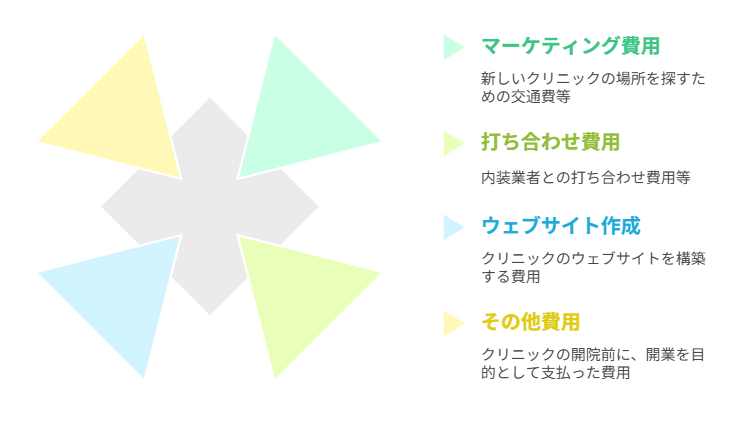

例えば、新しいクリニックの物件を探し回った際の交通費、

ベテランの内装業者さんと打ち合わせをした際の喫茶店のコーヒー代、

あるいは、多くの患者さんにクリニックを知ってもらうためのホームページ作成費用や

開院告知チラシなどがこれにあたります。

「え? そんなものも開業費になるの?」と思われたかもしれませんね。

そうなんです! 開業という目標に向かって、コツコツと積み重ねてきたこれらの費用も、

きちんと管理しておけば、後々、クリニックの強い味方になってくれるのです。

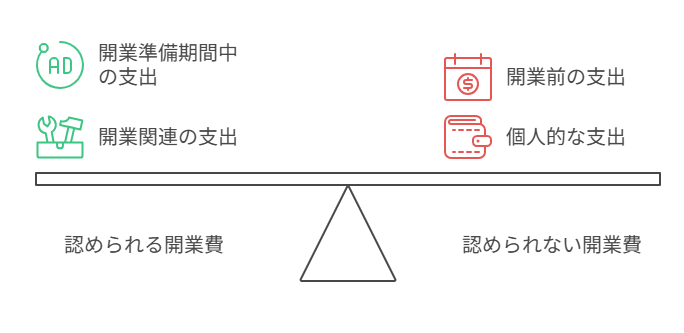

ただし、注意しておきたい点もあります。

それは、開業前からずっと使っている自家用車のガソリン代や、

個人的な趣味のための書籍購入費などは、原則として開業費には含まれません。

あくまで、開業という明確な目的のために支出した費用であることが重要なポイントです。

この第一章では、

まず「開業費とは何か」という基本的な概念をしっかりと押さえていただきました。

次の章では、「一体いつまでにかかった費用が開業費になるのか?」という、

これまた気になる疑問について、詳しくお伝えいたします。

タイムリミットはいつ?開業費として認められる期間

開業費の基本的な考え方を理解したところで、次に気になるのは「いつまでに使ったお金が

開業費として認められるのか?」という期間の問題です。

せっかく開業のために色々とお金を使ったのに、「それは開業費になりません…」と

言われたら、ガックリきてしまいます。

結論からお伝えすると、開業費として認められる期間は、

一般的に「開業準備を開始した日から、実際に開業する日までの期間」と考えられています。

「開業準備を開始した日」というのは、具体的にいつからでしょうか?

これは、人によって様々ですが、

例えば、クリニックの物件を探し始めた日、事業計画書の作成に取り掛かった日、

あるいは内装業者との打ち合わせを始めた日などが目安となります。

重要なのは、

「開業しよう」という明確な意思を持ち、そのための具体的な行動を開始した時点、

と捉えることです。

まだ漠然と「いつか開業したいな…」と考えている段階の支出は、

残念ながら開業費には該当しない可能性が高いです。

また、明確に「開業する」と考えたのが医学部入学前だとしても、

学費は開業費として認められないでしょう。

そして、「実際に開業する日」というのは、クリニックの診療を開始した日、

あるいは保健所などに開業の届け出をした日などが該当します。

つまり、開業に向けて動き始めてから、実際にクリニックがスタートするまでの間に、

開業のために特別にかかった費用が、開業費として認められる範囲となるわけです。

ただし、この期間については、税務署・税理士によって判断が異なる場合もありますので、

不安な場合は、早めに税理士に相談しておくことを強くお勧めします。

次の章では、

いよいよ皆さんが最も気になるであろう「開業費は一体どのくらいかかるのか?」という

金額の目安について、お話しします。

開業費の内訳、ここがポイント!賢く仕分けよう

さて、いよいよ核心に迫るテーマです。開業を考える上で、最も気になることの一つ、

それは「一体どのような費用が開業費に含まれるのか?」ではないでしょうか。

ここでは、特に重要な項目に絞って、詳しく見ていきましょう。

- 広告宣伝費

クリニックの存在を広く知らせるためにかかる費用です。

例えば、ホームページ作成費用、パンフレットやチラシの作成・印刷費用、

開業告知のための広告掲載費用などが該当します。

ただし、開業後の継続的な広告宣伝費は、通常の経費となりますのでご注意ください。

- 旅費交通費

クリニックの物件探しのための交通費、内装業者や医療機器メーカーとの

打ち合わせのための交通費などが該当します。

どこへ、何のために行ったのかを記録しておくことが大切です。

開業後の日々の通勤や診療に関わる交通費は、通常の経費となります。

- 水道光熱費

これは原則として開業費には含まれません。

クリニックが開業し、実際に使用を開始してからの水道光熱費は、

通常の運営費用として計上されます。

ただし、開業準備期間中に、事務所として借りた物件で、

準備のために一時的に発生した少額の水道光熱費であれば、

状況によっては開業費として認められる可能性もありますので、

税理士にご確認ください。

- 事務所等の家賃

クリニックとして使用する物件の契約に関する費用(仲介手数料など)は

開業費となります。開業準備期間中の事務所等の家賃についても、

その事務所がもっぱら開業準備のために使用され、かつ事業遂行のために

必要不可欠なものであれば、開業費として認められる場合があります。

しかし、開業後の家賃は、もちろん通常の経費となります。

- 賃借の仲介手数料

クリニックの物件を借りる際に支払った仲介手数料は、明確に開業費に含まれます。

これは、開業という事業を開始するために直接的にかかった費用と言えるでしょう。

- 市場調査費

開業予定地の競合となるクリニックの調査費用や、患者さんのニーズを把握するための

調査費用などは、開業の意思決定や事業計画の策定に不可欠な費用として、

開業費に含まれます。

- 従業員給与など

開業準備のために一時的に雇用したスタッフの給与は開業費に含まれます。

例えば、開業準備を手伝ってもらうための事務スタッフの給与などが該当します。

しかし、開業後に継続的に雇用するスタッフの給与は、通常の労務費となります。

このように、一見同じような支出でも、開業準備期間にかかった特別な費用なのか、

開業後の通常の運営費用なのかによって、会計上の取り扱いが変わってきます。

ご自身で判断に迷う場合は、必ず税理士に相談するようにしましょう。

次の章では、

開業費の償却という、ちょっと奥深いけれど重要なテーマについてお話しします。

賢く活用!開業費の償却方法とは?

開業費は、開業時に一度に大きな金額が支出されます。

これらは「繰延資産(くりのべしさん)」という資産の科目として計上され、税務上、

その効果が及ぶであろう期間にわたって、少しずつ経費として計上していく「償却」という

考え方が適用されます。

まるで、大きなケーキを何日かに分けて少しずつ味わうようなイメージですね。

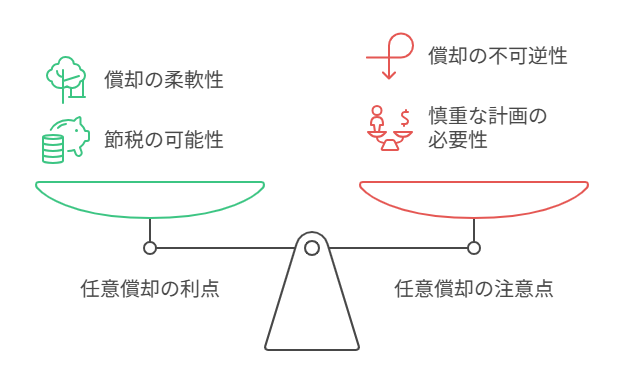

開業費の償却方法には、主に「任意償却(にんいしょうきゃく)」という方法が採用されます。

これは、いつから、どれくらいの金額を償却するかを、原則として事業者が

自由に決めることができるというものです。

「え? 自分で決めていいの? それってなんだか難しそう…」と思われるかもしれませんが、

実はこの任意償却、税理士と相談しながら賢く活用することで、

節税につながる可能性を秘めているのです。

例えば、開業したばかりで利益が少ない時期には、償却費を少なく抑え、

経営が安定してきた時期に償却費を増やして利益を圧縮する、

といった調整が可能になります。

極端な話、開業した年に全額を償却し、経費として計上することもできます。

この柔軟性が、任意償却の大きなメリットです。

ただし、注意点としては、一度償却費として計上した金額は、後から変更することは

原則としてできません。

そのため、顧問契約を結ぶ税理士としっかりと相談しながら、慎重に償却計画を立てることが

重要になります。

「でも、具体的にどうやって償却するの?」という疑問が湧いてきますよね。

帳簿上は、開業費という資産の勘定科目を設け、毎年、償却を決めた金額を「開業費償却」

という費用勘定科目に振り替えていく処理を行います。

このあたりの具体的な記帳については、顧問税理士が処理しますので、ご安心ください。

この章では、開業費の償却という、ちょっと奥深いけれど重要なテーマについて解説しました。

次の章では、「一体どうやって開業資金を集めればいいの?」という、

資金調達について、お伝えします。

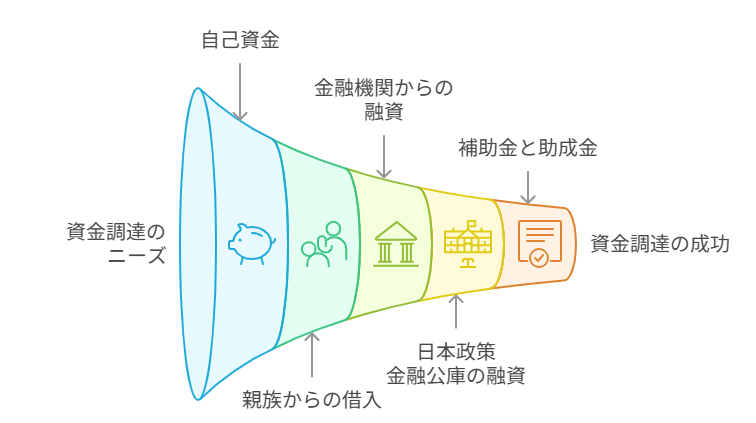

夢を形にする!開業費用の集め方とは?

さあ、開業に向けて具体的な準備を進めていく中で、どうしても避けて通れないのが

「開業費用の集め方」という問題です。「理想のクリニックを開きたいけれど、

一体どこから資金を調達すれば…」と悩んでいる先生もいらっしゃるかもしれません。

開業資金の調達方法には、主に以下のようなものが考えられます。

- 自己資金

これまでコツコツと貯めてきた貯金は、開業の強い味方です。自己資金が多いほど、借入金の負担を減らすことができます。

- 親族、知人からの借入

親しい間柄の方からの借入は、比較的融通が利きやすい場合がありますが、

金利や返済条件などを明確にしておくことが大切です。

- 金融機関からの融資

銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受けるのは、一般的な資金調達方法の一つです。

事業計画書などをしっかりと作成し、融資担当者に熱意を伝えることが重要です。

- 日本政策金融公庫の融資

日本政策金融公庫は、中小企業や創業を支援する国の機関です。

民間の金融機関に比べて、融資を受けやすい場合もあります。

- 補助金、助成金

国や地方自治体によっては、新規開業を支援するための補助金や助成金制度があります。

これらの情報を積極的に収集し、活用を検討しましょう。

どの方法を選ぶかは、先生の状況やクリニックの規模によって異なりますが、

複数の方法を組み合わせることも有効な手段です。

また、資金調達においては、現実的で綿密な事業計画書を作成することが重要です。

事業計画書は、金融機関に対して、クリニックの将来性や返済能力を示すための

大切な資料となります。

「そんな難しい書類、自分で作れるかな…」と不安に感じるかもしれませんが、

ペンデルでもサポートすることができますので、必要に応じて相談してください。

開業後の賢い経営!税理士法人との連携と節税のポイント

ついに最終章です! ここまで読み進めてくださった先生、本当にありがとうございます。

ここでは、無事にクリニックを開業された後の税理士との連携と、

賢く節税するためのポイントについて、お話していきたいと思います。

開業後、先生は税理士と顧問契約を結び、日々の会計業務や税務申告を任せることになります。

そのため、先生ご自身が複雑な会計ソフトを導入したり、

煩雑な経理処理に時間を割いたりする必要はありません。

しかし、税理士との連携をスムーズに行い、より効果的な経営を行うためには、

先生ご自身も経理の基本的な考え方を理解しておくことが重要です。

特に、開業準備期間中に発生した費用を適切に整理し、顧問税理士に正確に伝えることが、

開業費の計上と償却をスムーズに行うための第一歩となります。

そして、開業したからには、顧問税理士と連携しながら、

しっかりと節税も意識していきたいところです。

例えば、

- 医療機器の購入費用は、一定の要件を満たせば、特別償却という制度を

利用できる場合があります。税理士に相談し、適切な処理を行いましょう。

- 従業員を雇用した場合には、雇用に関する助成金制度を活用できる可能性があります。

税理士は、これらの情報にも精通しています。 - 生命保険料や小規模企業共済などは、所得控除の対象となる場合があります。

税理士に相談し、先生にとって最適な節税方法を検討しましょう。

税理士は、単なる税務処理の代行者ではありません。

先生のクリニックの経営状況を把握し、財務面から様々なアドバイスをしてくれる、

頼りになるビジネスパートナーであるべきです。

開業費の償却計画についても、先生の資金状況や将来の展望を踏まえて、

最適なプランを提案してくれる税理士を選ぶようにしましょう。

定期的な打ち合わせを通じて、経営状況の報告を受けたり、今後の事業展開について

相談したりすることで、より安定したクリニック経営を目指すことができます。

おわりに

ここまで、長文にもかかわらず、熱心にお読みいただき、本当にありがとうございました!

開業準備という大変な道のりを歩む先生にとって、少しでもお役に立てたなら、

これほど嬉しいことはありません。

このコラムを通じて、「開業費」という少し難しそうなテーマも、

実は身近で、そして賢く活用することで、開業後の経営を大きく左右する可能性があることを

ご理解いただけたのではないでしょうか。

もし、今回のコラムを読んで、

さらに具体的な会計処理や節税対策について疑問に思われたり、

専門家のアドバイスが必要だと感じられたりしましたら、

どうぞお気軽にペンデル税理士法人までお問い合わせください。

私たちペンデル税理士法人は、先生のご開業を全力でサポートいたします。

会計や税務のことはもちろん、経営に関する様々なご相談にも親身に対応させていただきます。

顧問契約後の連携についても、丁寧にご説明させていただきますのでご安心ください。

先生のクリニックが、地域の方々の笑顔と健康を支える、かけがえのない存在となるよう、

私たちも精一杯お手伝いさせていただきます。

ペンデル税理士法人 医業経営支援部では、

医療機関の会計・税務・経営相談の他、開業・承継・医療法人申請・レセプトチェック指導に

特化したサービスを提供しております。

お困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。